Mahesh Kumar Mishra “Madhukar” जन्म तिथि-आषाढ़ कृष्ण षष्ठी, रविवार, सं०1998 वि० (तदनुसार दिनांक 15 जून, सन् 1941 ई.) जन्म स्थान दतिया नगर (वर्तमान मध्य प्रदेश) आपकी शिक्षा स्नातक, बी. म्यूज़. (तबला-पखावज) आई.जी.डी. (चित्रकला) अन्य-एन. सी. ई. आर. टी. द्वारा ‘समूहगान’ का इन्दौर तथा चित्रकूट में प्रशिक्षण प्राप्त किया। बी.टी.आई.।

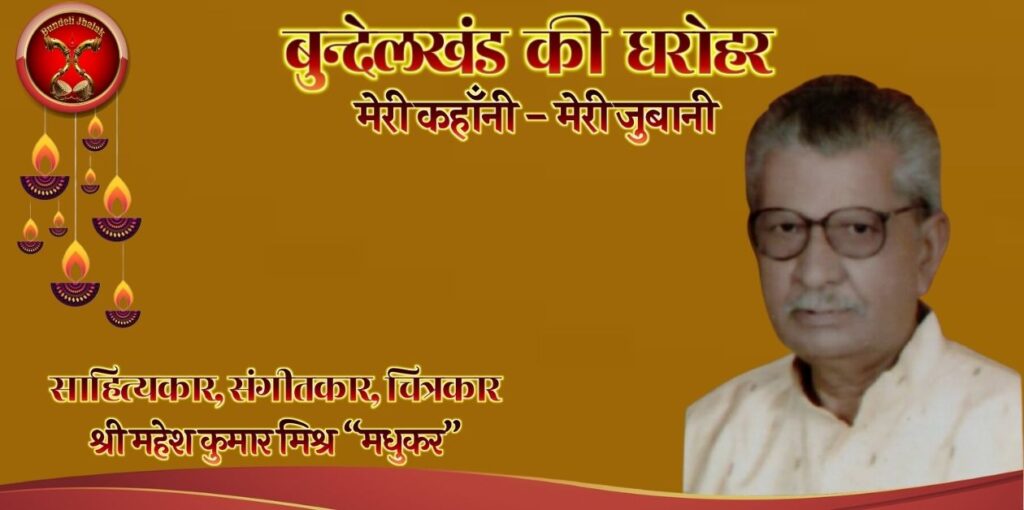

साहित्यकार,संगीतकार, चित्रकार श्री महेश कुमार मिश्र “मधुकर”

व्यवसाय-सन् 1957 से 2004 ई. तक शिक्षा-विभाग-मध्यप्रदेश में ‘शिक्षक’

माता- स्व.भगवतीदेवी- दतिया के राजमंदिर श्री अवध विहारी के अधिकारी-पुजारी पं. सरयूप्रसाद लिटौरिया की मँझली पुत्री।

पिता- स्व. पं. नारायणदास ‘शर्मा’ (मिश्र) दतिया के (स्व.) पं. लक्ष्मीनारायण मिश्र के मँझले पुत्र।

ब्राह्मण कुल- गोत्र : वसिष्ठ। बलदेवगढ़ (ज़िला टीकमगढ़) के करिया मिश्र (जिझौतिया ब्राह्मण) कुल की दतिया शाखा के वंशधर।

घर का पता- ‘संगीत गुरुकुल’, पकौरिया महादेव, दतिया (म.प्र.)-475 661

शौक- संगीत, चित्रकला और तैराकी। वस्तुतः ये जीवन के अंग हैं, शौक़ कोई नहीं। हम लोग शुद्ध शाकाहारी और वैष्णव हैं। गम्भीर साहित्य का अध्ययन मेरा परम्परागत व्यसन है। दुर्लभ ग्रन्थों, पाण्डुलिपियों और सिक्कों का संग्रह मेरा शौक़ है। संगीत, चित्रकला और अध्ययन के संस्कार मुझे अपने माता-पिता से मिले। मेरी माता राज-मंदिर के पुजारी की पुत्री होने के कारण पद, विष्णुपद और बुन्देली लोकगीत खूब गाती थीं, जिन्हें मैं प्रायः सुनता रहता था। वे श्री रामभक्त थीं।

‘रामचरितमानस’ का दैनिक पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थीं। गृहकार्य तथा पाककला में अत्यन्त कुशल थीं एवं पढ़ाई-लिखाई के मामले में अत्यन्त कठोर थीं। – मेरे पिता निम्बार्क-सम्प्रदाय के श्री बिहारी जी (मंदिर) के उपासक, परम वैष्णव एवं सात्त्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे।

वे मंदिर के ‘आचार्य-परिवार के सदस्य होने के कारण निम्बार्क-सम्प्रदाय के ‘तत्त्वज्ञ’ एवं धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें भी दुर्लभ साहित्य के संग्रह और उसके अध्ययन का शौक था। वे यद्यपि दतिया-नरेश महाराजा गोविन्दसिंह जू देव के ‘निजी सचिव’ होने के कारण व्यस्त रहते थे, तथापि उन्हें चित्र बनाने का शौक था।

उन्होंने लगभग 500 चित्र बनाए थे, जिनमें से उनके बनाए श्री पीताम्बरा माई के चित्र के आधार पर दतिया की श्री पीताम्बरा माई की मूर्ति का निर्माण कराया गया था। मेरे माता-पिता की जीवित सात सन्ताने थीं। चार पुत्रियाँ और तीन पुत्र। मैं अपनी दो बहिनों से छोटा और पुत्रों में ज्येष्ठ हूँ।

इस कारण मेरे माता-पिता मुझसे अत्यधिक प्रेम करते थे। जब मैं एक शिशु ही था, तब पिताजी मुझे अपने साथ लिटाकर, मेरी पीठ पर ‘लयबद्ध थपकी’ देते हुए मुझे ‘पद’ सुनाते हुए सुलाते थे। इस प्रकार संगीत के प्रारम्भिक संस्कार विशेष रूप से मुझे अपने पिता और बाद में माता से मिले।

मेरी माता भी ‘पूजा के भित्तिचित्र’ अच्छे बनाती थीं और पिता एक निपुण चित्रकार थे ही, अत: चित्रकला भी मुझे अपने माता-पिता से मिली। चूँकि मेरे पिता दतिया-नरेश के निजी सचिव थे, इस कारण दतिया के राज-परिवार में जाना-आना मेरे लिए सुलभ था। देश के महान् कलाकारों के संगीत को सुनने का सौभाग्य सर्वप्रथम मुझे दतिया-दरबार और श्री अवधविहारी जी के मन्दिर में प्राप्त हुआ।

मैंने सर्वप्रथम बैंजो बजाना सीखा। यह वाद्य मेरे पिता सन् 1949 में मेरे लिए बम्बई से लाए थे। हारमोनियम बजाने में मुझे जो निपुणता प्राप्त हुई है, वह मात्र बैंजो के कारण ही हुई है। बैंजो के कारण ‘लय’ और ‘स्वर’ दोनों की समझ बढ़ी है। मेरी माँ घर के काम करते हुए प्रायः गाती रहती थीं, मैं उन्हें एकान्त मैं बैंजो पर निकालने की कोशिश करता था। पड़ोस में कुम्हार लोग रहते थे जिनके यहाँ दिन-रात ‘गम्मतें’ (गोष्ठियाँ) होती रहती थीं, उन्हें मैं ध्यानपूर्वक सुनता था और उन्हें ज्यों-का-त्यों बैंजो पर बजाने की कोशिश करता था।

सन् 1951 के दिसम्बर में दतिया-नरेश का निधन हो जाना हमारे परिवार के लिए अभाव और निर्धनता का कारण बन गया। पिताजी की नौकरी छूट गई। दूसरी ओर मेरे चाचा ने मेरे पिता की पैतृक सम्पत्ति पर अपना एकाधिकार कर लिया था।

इस कारण लगातार कई वर्ष तक हम लोग अर्थाभावग्रस्त रहे और मैं हारमोनियम या कोई अन्य वाद्ययंत्र खरीदने की अपनी इच्छा पूरी न कर सका। रही-सही कसर मेरी बहिनों के विवाहों ने पूरी करदी। फलतः एकमात्र बैंजो ही मेरा सहारा रह गया। तथापि मन्दिरों से जुड़े रहने के कारण मेरे स्मृति-कोष में संगीत-ज्ञान और अनुभव की वृद्धि होती चली गई।

मेरे पिताजी यद्यपि अपने समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे, तथापि चित्रकला को व्यावसायिक रूप में न अपनाने के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाईयों के कारण उन्होंने मुझे चित्रकला न तो सिखायी और न सीखने दी।अतःचित्रकला का अभ्यास मैंने उन्हें चित्र बनाते देखकर चुपचाप किया, जिसका उन्हें पता भी नहीं चलने दिया। पाठकों की जानकारी के लिए बता दूं कि झाँसी के ख्यातिप्राप्त चित्रकार स्व० कालीचरण वर्मा को सर्वप्रथम ‘ब्रश पकड़ना’ मेरे पिता ने ही सिखाया था।

सन 1955 में जब मैं नौंवी कक्षा में पढ़ता था, एकबार दतिया के कला मंदिर में जा पहँचा। वहाँ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, दतिया के गणित के अध्यापक टी०एन० गुप्ता बैठे हुए थे। वे सितार बजाते थे। उपस्थित लोगों ने उनसे सितार बजाने का आग्रह किया। लेकिन उपस्थित लड़कों में से कोई भी उनके साथ तबला नहीं बजा पाया।

मैं यद्यपि तबला बजाना नहीं जानता था, तथापि सुनता खूब था, इस कारण मुझे सितार की संगति में तबला बजाने का किंचित् पूर्व ज्ञान था। मैंने टी०एन० गुप्ता से अनुमति लेकर उनके साथ तबला बजाया, जिससे वे प्रसन्न हुए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें तबला बजाने का कुछ ‘आइडिया’ है, तुम तबला बजाना सीखो। मैंने उनकी आज्ञानुसार तबला सीखने का वादा कर लिया।

मैं प्रतिदिन सायंकाल श्री बिहारी जी के मंदिर में चरणामृत बाँटने के लिए जाता था। एक दिन बुन्देलखण्डी तबला-वादन के आचार्य धन्नू उस्ताद मन्दिर में आए। उन्होंने श्री बिहारी जी के मन्दिर के महन्त सर्वेश्वरदास जी से कहा कि वे मन्दिर में ‘संगीत विद्यालय’ शरू करना चाहते हैं। महन्त जी ने अनुमति दे दी। फलतः विद्यालय खुल गया। लेकिन तबला सीखने के लिए एक भी विद्यार्थी नहीं आया। तब धन्नू उस्ताद ने महन्त जी की अनुमति लेकर मुझे बुलाया और कहा कि तुम तबला सीखलो, तुम्हें मैं सिखाऊँगा।

उस ज़माने में तबला-वादन के क्षेत्र में पं.धन्न उस्ताद का नाम दूर-दूर तक प्रासंध का मेरी इच्छा भी थी, लेकिन उनसे कहने की हिम्मत नहीं होती थी। सुयोग से जब उन्हाने मुझसे कहा तो मुझे मानो खजाना-सा मिल गया। मैंने उनसे तबला सीखना शुरू दिया। लेकिन समस्या यह थी कि मेरे पास अभ्यास के लिए तबला नहीं था आर पर आर्थिक स्थिति के कारण मैं नया तबला खरीद भी नहीं सकता था।

अतः मैंने एक उपाय सोचा। मैं करण-सागर तालाब पर नहाने जाता था। वहाँ कपडे धोकर उन्हें सुखाने के लिए डाल देता था और सीमेंट की पट्टी पर बैठकर अभ्यास करता था। इससे मुझे यह लाभ हुआ कि मेरे तबला-वादन में लगातार ‘बुलन्दी’ आती चली गई और प्रत्येक बोल स्पष्ट, दमदार तथा लयबद्ध निकलने लगा।

उस ज़माने में ब्राह्मण के लड़कों का तबला सीखना अच्छा नहीं माना जाता था। अधिकतर तबला-वादक या तो मुसलमान (कलावंत, ढाढी, भाँड या डेरेदार) थे, अथवा ‘जसौंदी ‘ (कलाजीवी हिंन्दू) या ‘भाट’ थे। दतिया-नरेश महाराजा भवानीसिंह जू देव के निधन (4 अगस्त, सन् 1907 ई०) के बाद दतिया का संगीत-वातावरण एकदम बदल गया था। धुपद-धमार और विष्णुपद की बजाय ख्याल, लेद, रसिया, ठुमरी-दादरा और हलकी-फुलकी गान-शैलियों का ‘रिवाज’ बढ़ गया था और दतिया में नाचने-गाने वाली रंडियों, तवाइफ़ों तथा भाँड़ भगतियों की संख्या बढ़ गई थी।

दतिया के अधिकांश श्रेष्ठ गायक-वादक दतिया छोड़कर अन्य रियासतों में पलयान कर गए थे। परिणामतः दतिया का परम्परागत संगीत (गायन-वादन) अधिकांशतः ‘समाजगान’ के रूप में मन्दिरों तक सीमित रह गया था। तबले का प्रचार बढ़ गया था और पखावजी कम होते चले गए थे। तबले को रंडियों के साथ बजाये जाने वाला वाद्य माना जाता था।

इस कारण मेरे उस्ताद भी भूखों मरने के कगार तक पहुँच गए थे। उन्हें केवल झाँसी के प्रसिद्ध गायक उस्ताद आदिल खाँ का सहारा रह गया था, वह भी उन्हें कभी-कभी ही मिलता था। इस कारण श्री बिहारी जी के मंदिर का संगीत विद्यालय पूरे एक साल भी नहीं चल पाया और मेरी शिक्षा अधूरी रह गई।

दूसरी ओर, मेरे रिश्तेदार और कुटम्बीजन भी मेरे तबला सीखने का विरोध करने लगे थे। मेरे पिताजी दतिया-नरेश के उत्तराधिकारी बलभद्रसिंह जू देव के साथ लखनऊ चले गए थे, जिनकी नौकरी वे अत्यल्प मासिक वेतन में करते थे। फलतः मेरा तबला सीखना छूट गया। उन दिनों दतिया में जाति की उच्चता-नीचता अपनी पराकाष्ठा पर थी, इस कारण मैं अपने उस्ताद के घर भी नहीं जा पाता था, क्योंकि “जांगड़ा’ होने के कारण उन्हें ‘नीचा’ समझा जाता था। फिर भी मैंने जितना भी सीखा था, उसका अभ्यास मैं लोगों की नज़र बचाकर करण-सागर की पट्टियों या कॉलेज की अपनी डेस्क पर कर लिया करता था।

कॉलेज में, मैं स्पेशल साइंस का विद्यार्थी था। फ़िज़िक्स, कैमिस्ट्री और गणित मेरे मुख्य विषय थे। साथ ही ‘ड्रॉइंग’ भी एक विषय था, जिसकी कक्षा की बगल में ‘संगीत-कक्ष’ था। उसमें अलीगढ़ के रामकिशोर शर्मा संगीत-शिक्षक थे। लेकिन उनकी एक संगीतकार के रूप में प्रतिष्ठा नहीं थी। यहाँ तक कि उनके विद्यार्थी भी उनका मज़ाक उड़ाया करते थे। मैं अपने पीरियड में जब ड्रॉइंग-क्लास में जाता, तो संगीत-कक्षा से आती हुई स्वर-लहरियाँ मुझे बेचैन कर देती थीं।

आखिर एक दिन हिम्मत करके मैं रामकिशोर जी के पास पहुँच ही गया। पहले तो उन्होंने मुझे एक सामान्य विद्यार्थी समझ कर भगाया, किन्तु जब मैंने बताया कि मैंने धन्न उस्ताद से तबला सीखा है, तो वे मुझे कभी-कभी अपने साथ बैठाने लगे। और जब उन्हें मालम हआ कि मेरे पास अभ्यास के लिए तबला नहीं हैं तो उन्होंने अपना घरू तबला (फूटा हुआ) मुझे पाँच रुपए में दे दिया, जिसे घर वालों से छुपाकर मैंने किसी प्रकार तैयार कराया और घर पर अभ्यास करने लगा।

मेरा खूब विरोध हुआ, मुझे डाँटा-फटकारा गया और मारपीट भी की गई, किन्तु मैंने तबले का अभ्यास नहीं छोड़ा। मेरे पिता मुझे आई०सी०एस० (आई०ए०एस०) बनाना चाहते थे। किन्तु अर्थाभाव और घर की विषम परिस्थितियों ने मुझे आगे नहीं पढ़ने दिया। मुझे पढ़ना छोड़कर सन् 1957 ई० में ‘शिक्षक’ की नौकरी स्वीकार कर लेनी पड़ी।

मुझे 56 रुपए वेतन मिलता था, जिससे मेरे पिता अपनी नौकरी छूट जाने के कारण परिवार का भरण-पोषण करते थे। चूँकि मैं मात्र सोलह वर्ष की उम्र में नौकर हो गया था, इस कारण घर में मेरी ‘कद्र’ बढ़ गई थी। किन्तु पढ़ाई और अभ्यास बिलकुल बन्द हो गया था।

दतिया में संगीत-कार्यक्रम तो बहुत होते थे, किन्तु मुझे बुलाता कोई नहीं था। मन्दिरों में भी लोग मुझे तबला बजाने का मौका नहीं देते थे। अतः मैं छुपकर संगीत सुनने जाता था और छुपकर ही तबले का अभ्यास करता था। मेरे पड़ौस में, राजमार्ग पर भगवानदास पंडा रहते थे।

वे जयपुर के कत्थक-मास्टर चुन्नीलाल के शिष्य थे और ठुमरी-दादरा-लेद-रसिया तथा सुगम संगीत खूब गाते थे। मा० चुन्नीलाल भी पंडाजी के बगल के मकान में ही रहते थे। उनके साथ मोहनलाल और दुर्गाप्रसाद कत्थक भी रहते थे। एक और कत्थक थे-हीरालाल। वे भी वहाँ आया करते थे।

एक दिन रात में, जब में श्री हनुमानगढ़ी मन्दिर में किसी के साथ तबला बजा रहा था, तो वहाँ पर भगवानदास पंडा भी आ गए। वे मेरे रिश्तेदार भी थे और पिता जी के मित्र भी। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, मेरा तो एक बेटी के अलावा कोई उत्तराधिकारी है नहीं। अतः तुम मेरे संगीत के उत्तराधिकारी बन जाओ, मुझसे कुछ सीखलो।

मैंने स्वीकार कर लिया और उन्होंने मुझे दतिया-घराने की कुछ बन्दिशें सिखाईं तथा संगीत की आधुनिक स्वरलिपि-पद्धति से परिचित कराया। उन्होंने मुझे हाथरस से प्रकाशित ‘संगीत-सागर’ भी पढ़ने के लिए दिया। लेकिन मेरे पास हारमोनियम नहीं था, अतः मैं बैंजो पर ही बजाकर गा लेता था।

पंडाजी के घर पर दतिया के अनेक प्रसिद्ध संगीतकार आते थे, जिनसे मेरा परिचय हुआ। रामप्रसाद पण्डा जोकि हारमोनियम बजाने में भैया गनपतराव के शिष्य थे, नर्मदा प्रसाद तिवारी जोकि देवास के उस्ताद रजबअली खाँ के शिष्य थे, हरप्रसाद अवस्थी जो कि उस्ताद भीकम खाँ के शिष्य थे और जनकू पुजारी जो कि पं० गज्जू रावत के पुत्र तथा ध्रुपद-गायक थे एवं अन्यान्य संगीतकार जोकि अपने-अपने फ़न के माहिर उस्ताद थे, उनसे मेरा परिचय और सम्पर्क बढ़ा।

इस समय तक मेरा तबले का अभ्यास बढ़ गया था और लोग मेरा गाना भी सुनने लगे थे। संयोग से पण्डा रामप्रसाद, नर्मदाप्रसाद और जानकीप्रसाद को मेरा तबला-वादन अच्छा लगने लगा और वे मुझे बजाने के अधिक-से-अधिक मौके देने लगे। ये तीनों ही कलाकार गायकी और हारमोनियम-वादन में अपना जवाब नहीं रखते थे। अतः जहाँ एक ओर मुझे इनकी संगति से किसी भी ताल को बजाने में निपुणता हासिल हुई, वहीं दूसरी ओर मैंने उनकी हारमोनियम-वादन की ‘टैकनीक’ का भी सूक्ष्म अध्ययन किया और उनका अनुकरण करने लगा।

संक्षेप में, दतिया के हारमोनियम-वादन की भी चर्चा कर लें। दतिया-नरेश महाराजा गोविन्दसिंह जू देव (1907-1951) के पिता महाराजा भवानीसिंह जू देव (सन् 1857-1907 ई०) संगीत तथा संगीतकारों के बहुत बड़े आश्रयदाता थे। उन्हें ग्वालियर-नरेश के भाई भैया गनपतराव का हारमोनियम-वादन और ठुमरी-दादरा गायन बहुत पसन्द था।

अतः उन्हों ने भैया गनपतराव को आदरपूर्वक आमन्त्रित किया और अपने राज्याश्रित हारमोनियम-वादक लालाराम पण्डा को उनका शिष्य बनवा दिया। उन्होंने भैया गनपतराव के लिए ‘आदे के बाग’ में एक सुन्दर कोठी भी बनवा दी और उनके सारे खर्चे की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर लेली। उनके इस कार्य से दतिया में ‘हारमोनियम-वादन की एक नवीन शैली’ का प्रचलन हुआ।

भैया साहब से सीखने के लिए दतिया से बाहर के शिष्य भी आना शुरू हो गए। लालाराम पण्डा ने भी अपने पुत्र रामप्रसाद को उनका शिष्य बनवा दिया था। भैया साहब ने उन्हें इस हद तक अभ्यास कराया कि उनका समकालीन एक भी हारमोनियम-वादक पंडाजी के मुकाबले में खड़ा नहीं रह पाता था। पंडाजी सड़े-से-सड़े हारमोनियम को भी इस प्रकार बजाते थे कि वह बिलकुल नया-जैसा लगने लगता था।

उनका ‘धम्मन धौंकने’ और ‘की बोर्ड’ पर अँगुलियाँ चलाने का तरीका सबसे अलग था। यही नहीं, वे भैया साहब की तरह हारमोनियम पर ‘मींड’ का भी दक्षतापूर्वक प्रयोग करने लगे थे। किन्तु खेद है कि उनके युग की मानसिकता ने उन्हें वर्तमान जैसा ‘प्रोफेशनल कलाकार’ नहीं बनने दिया और वे अर्थाभावग्रस्त होकर सन् 1962-63 ई० में ही ‘काल-कवलित’ हो गए। मृत्यु के समय वे लगभग अस्सी वर्ष की आयु पार कर चुके थे। किन्तु लेखक को उनसे पर्याप्त मार्ग-दर्शन और स्नेहाशीष प्राप्त हुआ है।

इसी काल में मेरा सम्पर्क कुँअर दौलतसिंह बुन्देला ‘दद्दी’ से हुआ। श्री दद्दी एक उच्च श्रेणी के खयाल-गायक और शास्त्रज्ञ संगीतकार हैं। वर्तमान में वे 86 वर्ष के हो चुके हैं, किन्तु उनमें ‘दमखम’ अभी भी पर्याप्त है। वहीं धीरेन्द्र शर्मा तथा उनके अनुज राघवेन्द्र शर्मा से भी मेरा परिचय हुआ। ये दोनों भाई भी अच्छे गायक थे। इनके साथ बैठने-उठने से मेरे तबला-वादन में और भी परिष्कार हुआ।

सन् 1959 ई० में अयोध्या के स्वामी रामशंकरदास ‘पागलदास’ दतिया आए और श्री अवध बिहारी जी के मन्दिर में ठहरे। उनके सम्मान में एक संगीत-कार्यक्रम भी मन्दिर में आयोजित हुआ, जिसमें दतिया के लगभग सभी नए-पुराने गायक-वादक सम्मिलित हुए। चूँकि मेरे मामा जी मन्दिर के पुजारी थे, इस कारण मुझे भी बुलाया गया। स्वामी ‘पागलदास’ ग्वालियर के ‘तानसेन संगीत-समारोह’ से लौटकर आए थे, वहाँ उन्हें ‘पखावज-वादन’ में पर्याप्त प्रशंसा मिली थी।

कुछ तो इस कारण और कुछ इस कारण भी कि वे उन दिनों खुब बजा रहे थे और अधिकतर अपनी आत्मप्रशंसा किया करते थे, दतिया के ‘खानदानी संगीतकार’ उनसे अप्रसन्न से हो गए। फलतः जब वे पखावज-वादन के लिए बैठे तो बूढ़ी मानसिकता के संगीतकारों ने उन्हें अपना सहयोग नहीं दिया और उनके साथ ‘लहरा’ भी ठीक से नहीं बजाया। यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी और मैंने अपने मामाजी से अनुमति लेकर उनके साथ ‘लहरा’ बजाया, जिससे वे मुझसे संतुष्ट-से हुए।

तब मामाजी के कहने पर मैंने तबला-सोलो भी बजाया, जिसके साथ लहरा पागलदास जी ने ही दिया। मेरा तबला सुनकर पागलदास जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और सिलसिलेवार सीखने व रियाज़ करते रहने की प्रेरणा दी।

फलतः मेरी माँ और मामाजी ने मुझे उनका शिष्य बनवा दिया। दुष्परिणाम यह हुआ कि दतिया के पुराने उस्ताद लोग मुझसे ‘नाराज़’-से हो गए। दतिया के पुराने संगीतकारों के लिए मेरी उपयोगिता सिर्फ इतनी रह गई कि जब भी कोई बाहर का गायक, वादक या नर्तक दतिया में आता था, उसकी संगति के लिए मुझे ही ‘बलि का बकरा’ बनाया जाता था। लेकिन इससे मुझे अनेक लाभ हुए। देश के बड़े-से-बड़े गायक-वादक की संगति करने में मुझे संकोच नहीं होता था और न मैं उनसे भयमीत ही होता था। मुझे 1. भैया गनपतराव की कोठी में अब दतिया के विद्युत-मण्डल का ऑफिस लगता है।

पद्म-भूषण कृष्णरावशंकर पंडित, गंगाप्रसाद पाठक (विदिशा), एकनाथ सारोलकर. बालासाहब पूछवाले, नारायण पंडित, चन्द्रकान्त पंडित, सज्जन भट्ट, रामसेवक तिवारी, पद्म-भूषण पं० सियाराम तिवारी, दशरथप्रसाद कत्थक, हीरालाल कत्थक, सितार-वादक पन्नालाल कोष्ठी, श्यामबाबू पाठक (मुम्बई), पं० विदुर मलिक, ओमप्रकाश मलिक, पद्मश्री असगरी बेगम, श्रीमती सुलोचना यजुर्वेदी, आचार्य कैलासचन्द्र देव बृहस्पति, उस्ताद नसीर अहमद खाँ, उस्ताद आदिल खाँ, पद्मश्री अब्दुललतीफ़ खाँ, पं० सुखदेव पँवार, कैलास पवार, लक्ष्मीनारायण पँवार इत्यादि अनेक ख्यातिप्राप्त संगीतकारों के साथ तबला और पखावज की संगति करने के सुअवसर प्राप्त हुए हैं। अनेकों के तो मुझे नाम भी स्मरण नहीं आ रहे हैं।

मेरे प्रथम गुरु धन्नू उस्ताद शुरू के कुछ वर्षों में तो मुझसे नाराज़ से रहे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं मैं उनके पुत्र विजयसिंह से आगे न निकल जाऊँ; लेकिन जीवन के अंतिम वर्षों में वे मुझे समझ गए और उन्होंने तबला-वादन के अनेक गोपनीय रहस्य समझाने में ज़रा भी संकोच नहीं किया और सदैव अपने आशीर्वाद से मुझे कृतार्थ करते रहे। वे अपने जीवन के अन्तिम वर्ष (सन् 1983 ई०) तक मुझे अपने स्नेह का भाजन बनाए रहे।

मेरे प्रथम गुरु धन्नू उस्ताद, आगरा-दिल्ली घराने के ख़लीफ़ा उस्ताद काले खाँ के शिष्य उस्ताद गब्दे खाँ के प्रिय शिष्य थे। ध्रुवपद-धमार, विष्णुपद, ख़याल, ठुमरी, दादरा, तराना इत्यादि गायिकियों की समुचित संगति में उन्हें महारत हासिल थी। सोलो-वादन भी आकर्षक ढंग से करते थे। एक रवाब-वादक के सुपुत्र होने के कारण तंत्री वाद्यों की संगति करने में भी उन्हें निपुणता प्राप्त थी। वैसी ही शिक्षा उन्होंने मुझे भी प्रदान की। पद्मभूषण बिरजू महाराज के चाचा पं० ओम्कारनाथ मिश्र (कत्थक) उनसे विशेष रूप से प्रभावित थे।

सन् 1959 में मैंने स्वामी रामशंकर दास ‘पागलदास’ से संगीत-दीक्षा ग्रहण की। उनके कारण मैं भारतीय लय-ताल के शास्त्रीय पक्ष के सम्पर्क में आया। यद्यपि मैं उनके आश्रम में (अयोध्या जाकर) कभी नहीं रहा, तथापि वे जब भी किसी संगीत-सम्मेलन में दतिया, झाँसी या ग्वालियर आते थे, मुझे पूर्व से सूचित कर देते थे और मैं उनके सन्निकट पहुँच जाता था।

उन्हीं के साथ ठहरता था और चौबीसों घण्टे उनकी सेवा में रहता था। इससे मुझे वह सब-कुछ मिला, जिसके लिए दूसरे शिष्य घोर परिश्रम करते हैं और फिर भी कुछ हासिल नहीं कर पाते। सही पूछा जाए तो आज संगीत-सम्बन्धी जो-कुछ भी ज्ञान मेरे पास है, वह पूज्य पागलदास जी के ही स्नेह और आशीर्वाद का फल है। उन्हीं के कारण पंडित चतुरलाल ने मेरी कुछ समस्याओं का समाधान किया, पं० गोपाल मिश्र (सारंगी-वादक) से स्नेह सम्बन्ध जुडे और पंडित सामताप्रसाद ‘गुदई महाराज’ की कृपा-दृष्टि मुझ पर हई।

सन् 1960 ई० में मेरा विवाह हुआ और मुझे कमलादेवी जैसी सहधर्मिणी मिली, जिसके प्रेम और सहयोग के कारण मेरे दाम्पत्य जीवन के उनचास वर्ष कब निकल गए, पता ही नहीं चला। अगर मुझे ऐसी पत्नी न मिली होती तो सम्भव था कि इस दुनिया में मुझे कोई नहीं जान पाता और मैं अथाह समुद्र में पानी की एक बूंद की तरह विलीन होकर रह जाता। अर्थाभावग्रस्त जीवन-संघर्ष में उसने जिस धैर्य के साथ मेरा मनोबल बढ़ाया है, वह मेरे सौभाग्य के अलावा और कुछ नहीं है।

मैं जब शिक्षक बना। तब केवल ‘मैट्रिक पास’ था। वेतन इतना कम था कि गृहस्थी चला पाना मुश्किल दिखाई देता था। दतिया के बचे-खुचे, बूढ़े-पुराने संगीतकार संगीत-रसिकों के बीच, हम-जैसे नये गायक-वादकों का ‘शौक़ीन है’ कहकर परिचय कराते थे। इस कारण रात-रात-भर गाने-बजाने के बाद भी हमें ‘कुछ’ नहीं मिलता था।

दिन में जीविकोपार्जन करना, रात में जगकर गाना-बजाना, खाली समय में रियाज़ करना और बदले में कुछ भा न मिलना-हम-जैसों के लिए ‘ज़हर’ बनता जा रहा था। अतएव लाचार होकर मुझे संगीत क ट्यूशन ढूँढ़ने पड़े। ट्यूशनों के चक्कर में मेरा अभ्यास और ख्याति-दोनों ही समाप्ति के कगार तक पहुंच गए, किन्तु इससे एक लाभ हुआ।

मेरी ‘रचनात्मक बुद्धि’ जाग्रत् हो गई और में संगीत रचनाएँ करने लग गया। दतिया के नई उमर के संगीत-विद्याथी ‘क्रामक पुस्तक-मालिका’ की बन्दिशे पसन्द नहीं करते थे। अतः उन्हें सिखाने के लिए राग-रागिनिया में सुन्दर साहित्यिक रचनाएँ स्वरबद्ध करनी पड़ीं।

इसी प्रकार तबले में भी नए युग के अनुकूल बोलों की रचनाएँ करनी पड़ीं। इन्हीं दो कारणों से मेरी संगीत की ‘दुकान’ आगे चल पाई। अपनी शैक्षणिक योग्यता बढाने के लिए मैंने प्राइवेट तौर पर संगीत की परीक्षाएँ पास की और किसी प्रकार ‘स्नातक’ की पदवी प्राप्त की।

चूंकि में एक शिक्षक था, अतः मुझे कलेंडर के अनुसार शासकीय पर्यों के लिए विद्यार्थियों को तैयार भी कराना पड़ता था। अतः इस क्षेत्र में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ी और समूचे सेवा-काल तक मेरा ट्रान्सफर दतिया नगर से बाहर नहीं हुआ। मैं नगर के स्कूलों में ही घूमता रहा।

संगीत-सम्बन्धी योगदान

1 – लगभग चार-पाँच सौ गीत-ग़ज़ल और भजनों को स्वरबद्ध किया।

2 – विभिन्न रागों के लिए अच्छी बन्दिशें तैयार की।

3 – तबले के बुन्देलखण्डी ‘बाज’ की रचना की और ‘तबला स्वतन्त्र-वादन’ पर एक पुस्तक लिखी, जिसमें पाँच मात्रा से लेकर तीस मात्रा तक के तालों के ठेके, उठान, पेशकार, कायदे, लड़ी, लग्गी, रेले, टुकड़े, परनें, चक्करदार परने एवं तार परनें दी गई हैं।

4 -बुन्देली लोक-संगीत में शोधकार्य करके गीत, भजन, इत्यादि का संग्रह किया और उन्हें परम्परागत तों में लिपिबद्ध किया।

5 – बुन्देलखण्डी लोक-वाद्यों का संग्रह और निर्माण कराकर म०प्र० आदिवासी लोक-कला अकादमी भोपाल को लगभग 100 लोक-वाद्य सौंपे, जो खजुराहो के संग्रहालय में प्रदर्शित हैं। राजकीय संग्रहालय झाँसी को भी लगभग 50 लोक-वाद्य दिए हैं।

6 – ‘स्वर किन्नरी’ नामक लोक-वाद्य का नव निर्माण किया।

7 – ‘संगीत गुरुकुल’ एवं ‘कला शोध संस्थान’, दतिया की स्थापना की।

8 – ‘लोक-वाद्य-कचहरी’ कार्यक्रम तैयार किया, जिसका प्रदर्शन देश के प्रमुख नगरों में हो चुका है एवं आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से प्रसारण हो चुका है।

9 – लगभग ढाईसौ छात्र-छात्राओं को गायन-वादन की शिक्षा दी है।

10 – दक्षिण मध्यक्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर के लिए दो वर्ष तक दतिया की आल्हा-गायकी का प्रशिक्षण दिया है।

मेरी साहित्य यात्रा

मैंने जब होश सँभाला, तब घर में किताबों का अम्बार लगा देखा। पिताजी को नई-पुरानी-पोथियों को खरीदने, उन्हें सुरक्षित रखने एवं उनका जीर्णोद्धार करने का शौक था। साथ ही वे उपन्यास-कहानी पढ़ने के भी अत्यधिक शौक़ीन थे। जब भी कहीं बाहर जाते, दो-चार किताबें अवश्य खरीद लाते थे। इसी प्रकार मेरी माँ को भी गीतों-भजनों की नई पुरानी किताबें सहेजने का शौक था। घर के इस वाताकरण ने मुझे पढ़ने की तरफ़ उन्मुख कर दिया। परिणामतः मैंने भी लुक-छिपकर उपन्यास-कहानियाँ और पत्रिकाएँ पढ़नी शुरू करदीं।

माता-पिता का ज्येष्ठ एवं कई भाइयों के मरने के बाद जीवित रहने वाला पुत्र होने के कारण मेरी माँ और पिताजी मेरी पढाई-लिखाई का विशेष ध्यान रखते थे। अतः जब मैं किस्से-कहानी या उपन्यास पढ़ता तो वे दोनों नाराज़ हो जाते थे। फिर भी मैं उनसे छिपाकर कुछ-न-कुछ पढ़ ही लेता था।

एक बार की बात है। पिताजी सन 1949 में जब बम्बई में थे, एक साधु ने उन्हें शांकरभाष्य वाली ‘दशोपनिषद्-संग्रह’, ‘संस्कार-चन्द्रिका’ और ‘उपासना-सौंदर्यम्’ नामक तीन ग्रन्थ भेंट किए। पिताजी घर लौटे तो तीनों पुस्तकें लेते आए। उन दिनों महाराजा गोविन्दसिंह जू देव (1907-1951) का निजी सचिव होने के कारण उन्हें घर में रहने और पुस्तकें पढने का अवकाश कम मिलता था।

वे अधिकतर राजकीय कार्यों से दिल्ली-मुम्बई जाते रहते थे। अतः उनकी अनुपस्थिति में मुझे पुस्तकें पढ़ने का मौका मिल जाता था। इस तारतम्य में मेरी दृष्टि एक दिन शंकराचार्य के उपनिषद्-भाष्य पर पड़ गई। मन में उत्सुकता जाग्रत् हुई कि देखें तो इसमें क्या लिखा है। मैंने उस पुस्तक को उठाकर देखा तो वह ‘संस्कृत’ में थी।

मैं उस समय मात्र 10 वर्ष का था। सही पूछा जाए तो मैं हिन्दी भी ठीक से पढ़-लिख नहीं पाता था। फिर ‘उपनिषद्-भाष्य’ तो संस्कृत में था। फिर भी मैंने उसे पढ़ने का दुःसाहस किया। लोग मेरी बात पर अविश्वास करेंगे, किन्तु यह बिलकुल सत्य है कि जैसे ही मैंने उपनिषद्-भाष्य को पढ़ना शुरू किया, मेरे मन में न जाने किस कारण उसका भावार्थ स्पष्ट होना प्रारम्भ हो गया। धीरे-धीरे कई दिन गुज़र गए।

कुछ दिन बाद मेरे पिताजी घर लौट आए। एक दिन, जबकि मैं उपनिषद्-भाष्य पढ़ने में दत्तचित्त था, न जाने कब मेरे पिताजी मेरे पास आकर खड़े हो गए; इसका मुझे पता ही न चला। वे बोले-‘तुम कोर्स की किताबें तो पढ़ नहीं पाते, ये क्या पढ़ रहे हो? यह शंकर-भाष्य है, बड़े-बड़े विद्वान् तो समझ नहीं पाते, तुम इसे क्या समझोगे? चलो रखो इसे और अपने कोर्स की किताबें पढ़ो।

इसके बाद न जाने क्या परिवर्तन हुआ कि पिताजी मुझसे जीर्ण पाण्डुलिपियों की प्रतिलिपि कराने लगे। इससे मुझे यह लाभ हुआ कि मेरी ‘हैंड-राइटिंग’ सुधरती चली गई और मैं फटी-पुरानी जीर्ण पाण्डुलिपियों को पढ़ने लग गया। कुछ दिन बाद मेरी हैंड-राइटिंग मेरे सहपाठियों में सबसे अच्छी हो गई। एक ज़रूरी बात और बता दूँ। उस ज़माने में सवर्णों का विद्यारम्भ-संस्कार होना आवश्यक माना जाता था।

अतः मात्र चार वर्ष की अवस्था में मेरी ‘पाटी-वर्तना’ हुई, जिसे श्री अवध बिहारी जी के मन्दिर में एक वृद्ध पाण्डेय ने सम्पन्न कराया और मुझे ‘ॐ नमः सिद्धम्’ की दीक्षा दी गई। इसी काल में श्री बिहारी जी के मन्दिर के महन्त कृष्णदास ने मुझे गोपाल चम्पू का एक श्लोक सिखाया। उन्हें यह श्लोक अत्यन्त प्रिय था, और मैं जितनी भी बार उसे पढ़ता था, महन्त जी मुझे प्रसाद-स्वरूप उतने ही लड्डू खाने के लिए देते थे। वह श्लोक था

“हे हे यशोदे! तब बालकों ऽ सौ, मुरारिनामा वसुदेव सूनुः।

आदाय वस्त्राय भरणं मदीयं गतो ऽ प दूरे यमुना-निकुजे॥“

ईश्वर जाने, पता नहीं, इस श्लोक के कारण या ‘ॐ नमः सिद्धम्’ के कारण, मेरी स्मृति, मेरी बुद्धि और ज्ञान-पिपासा में लगातार वृद्धि होती चली गई। परिणामतः मैं अपने स्कूल का श्रेष्ठ विद्यार्थी माना जाने लगा। सन 1956-57 में अचानक मुझे लिखने का शौक लगा और मैं संस्मरण तथा कहानियाँ लिखने लग गया।

इस काल में मैंने दो लघ उपन्यास भी लिखे, जो कभी छपे नहीं। सन् 1963 में, ग्रेजुएशन करने के उद्देश्य से मैंने शासकीय अनुमति लेकर डिग्री कॉलेज ज्वाइन कर लिया। उन्हीं दिनों में अपने ममेरे भाई की बरात में बराठा गया। वहाँ विदा के समय जो ‘करुण क्रन्दन’ मैंने देखा-सूना, उसके कारण मुझे हिन्दी-गीत लिखने की प्रेरणा हुई।

मैंने कई गीत लिखे, जो डिग्री कॉलेज की वार्षिक-पत्रिका में छपे। इससे मेरे मन में उत्साह पैदा हुआ और मैं लगातार लिखता चला गया। । सन् 1964-65 में, दुर्गाप्रसाद शर्मा ‘दुर्गेश‘ मेरे स्कूल के हैडमास्टर बन कर आए। मैं स्कूल में शिक्षक था। उन्होंने स्कूल की वार्षिक-पत्रिका निकालने की योजना बनाई और मुझे उसके सम्पादन का कार्य-भार सौंप दिया।

मैंने विद्यार्थियों को प्रेरित किया कि वे अपने माँ-बाप-भाई-बहिन से पूछकर बुन्देली भाषा की कहानियाँ, पहेलियाँ, मुहावरे और कहावतें लिखकर लाएँ। वे लाए और मैंने उन विद्यार्थियों के नाम से उनकी लाई हुई रचनाओं को वार्षिक-पत्रिका ‘सरस्वती-मंदिर’ में लगातार पाँच वर्ष तक छपवाकर विद्यार्थियों को दिया। इससे हमारे स्कूल भी लोकप्रियता तो बढ़ी किन्तु कुछ ‘खल प्रकृति के साहित्यकार’ हमसे चिढ़ भी गए।

उन्होंने हमें यह ‘पुरस्कार’ दिया कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय में हम दोनों (मेरी तथा दुर्गेश जी) की शिकायत भी करवादी। परिणामस्वरूप न केवल हम लोगों की विभागीय जाँच-पड़ताल हुई, बल्कि ‘झाँसी जोन’ के सी०बी०आई० अधिकारी हमसे ‘क्रॉस क्विश्चन’ करने भी आ धमके। गनीमत समझिए कि उस समय मेरे पिताजी जीवित थे। उन्होंने हम दोनों को निर्दोष सिद्ध करवाया और हमारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाने से बचाई।

दुर्गेश जी ने एक संस्था ‘दतिया ज़िला साहित्य-परिषद्’ की स्थापना की थी। वे उसके अध्यक्ष थे और मैं उसका मंत्री। यह संस्था सन् 1973 तक नियमित रही और इसके बहाने हमने दतिया के साहित्यिक वातावरण को ‘सहजता’ की ओर मोड़ा, फलतः देश के ख्याति प्राप्त कवि-लेखक हमसे जुड़े। बलवीरसिंह ‘रंग’, गोपालदास ‘नीरज’, मुकुटबिहारी ‘सरोज’, आनन्द मिश्र, चन्द्रसेन विराट, रामानन्द दोषी, प्रभृति अनेक कवि-साहित्यकार हमारी उस संस्था से जुड़ गए।

विख्यात उपन्यासकार पं० भगवतीप्रसाद वाजपेयी तो हमारी संस्था के आजीवन संरक्षक रहे। इस काल में मैंने बहुत-से हिन्दी गीत लिखे और सुगम तथा शास्त्रीय संगीत के लिए गीतों की रचनाएँ कीं। इसी काल में देश की प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में मेरी कविताएँ, गीत, ललित निबन्ध एवं शोधपूर्ण लेख छपने शुरू हुए। आकाशवाणी भोपाल, ग्वालियर और छतरपुर द्वारा मुझे आमन्त्रित किया जाने लगा।

सन् 1971 से ‘संगीत’ मासिक में मेरी रचनाओं का छपना प्रारम्भ हुआ और आचार्य कैलासचन्द्रदेव बृहस्पति से मेरे सम्बन्ध जुड़े। 26 जून, 1976 को देश में ‘आपात-काल’ लगा। इसी काल में म०प्र० पाठ्य-पुस्तक निगम ने मेरे नाम का दुरुपयोग करके प्राथमिक कक्षा की एक पाठ्य-पुस्तक छापी और जहाँ एक ओर मुझे इससे अनावगत रखा गया वहीं दूसरी ओर किसी ‘महेशकुमार मिश्र’ नामधारी भोपाल के शिक्षक को पुस्तक का पारिश्रमिक दे दिया गया। चूंकि देश में ‘एमरजैंसी’ लगी हुई थी और लोग सहमे-डरे-से रहते थे, किसी भी वकील ने मुझे मेरा अधिकार दिलाने में मेरी मदद नहीं की।

परिणामतः मुझे मानसिक आघात पहुँचा और मैं गम्भीर रूप से अस्वस्थ हो गया। इसी काल में मुझे ‘कुलंग’ नामक वात रोग हो गया, जिसने लगातार पाँच वर्ष तक मुझे पीड़ित रखा। फिर भी मैंने संगीत, चित्रकला, शोध-निबन्ध-लेखन नहीं छोड़ा और जालसाज़ों से बचने के लिए अपने नाम के आगे ‘मधुकर’ लिखना शुरू कर दिया।

‘मधुकर’ नाम से मेरी बुन्देली रचनाएँ सागर विश्वविद्यालय ने अपने ‘पाठ्यक्रम’ के लिए प्रकाशित की, और मुझे बुन्देली कविता-पाठ के लिए बुलाया जाने लगा। लेकिन ‘कुलंग’ के कारण मेरा आना-जाना बहुत ही कम हो पाता था। फिर भी मैं हतोत्साह कभी नहीं हुआ और अपना काम करता रहा।

कालान्तर में मेरी डॉ० कपिल तिवारी से भेंट हुई। इन्होंने म०प्र० आदिवासी लोक-कला परिषद्, भोपाल के लिए पुस्तकें लिखने का आग्रह किया और मेरी पाँच शोध-पुस्तकें छापी। साथ ही उत्तर मध्यक्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद और दक्षिण मध्यक्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर से मेरा परिचय कराया। संगीत नाटक अकादमी, दिल्ली जैसी संस्थाओं से जुड़ने का मुझे अवसर दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मुझसे बुन्देलीशैली के लगभग सौ चित्र बनवाए और लगभग सौ लोक-वाद्यों का संग्रह करवाया-जिन्हें उन्होंने अपनी संस्था के लिए खरीद लिया।

मुझे पाँच भाषाओं-बुन्देली, हिन्दी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी भाषा का पर्याप्त ज्ञान है। भारत की प्राचीन राष्ट्रीय लिपि ‘ब्राह्मी’ भी मुझे लिखनी-पढ़नी आती है। मेरी प्रकाशित और अप्रकाशित रचनाएँ निम्नलिखित हैं।

प्रकाशित रचनाएँ: 1 – बुन्देलखण्ड की मृदंग-वादन-परम्परा (शोध-ग्रंथ) 2 – वृक्ष-पुराण (शोध-ग्रन्थ) 3 – प्राथमिक शिक्षण की बुन्देली-परिपाटी (शोध-ग्रन्थ) 4 – भारतीय काल-दर्शन (शोध-ग्रन्थ) 5 – सुरांती (शोध-ग्रन्थ) – 6 – दतिया जिले की ऐतिहासिक इमारतों का अभिलेखीकरण (शोध-ग्रन्थ) 7 – गढ़ कुण्डार की वीरांगना-केसर देई (बुन्देली नाटक) 8. सरस्वती मंदिर वार्षिक पत्रिका (सम्पादित) 9 – हनुमत्-पच्चीसी (सम्पादित) 10 – आपदुद्धार भैरव-विधान 11 – दतिया का सांगीतिक इतिहास (धारावाहिक रूप में प्रकाशित) 12 – दतिया जिले की सांस्कृतिक प्रतिभाएँ (धारावाहिक रूप में प्रकाशित) 13 – दतिया की दन्त-कथाएँ (धारावाहिक रूप में प्रकाशित)

सम्मान : 1 – संस्कार भारती (दतिया) द्वारा सम्मानित 2 – मऊरानीपुर (उ०प्र०) में ‘बुन्देल-रत्न’ की उपाधि प्राप्त 3 – लोक-सांस्कृतिक निधि द्वारा ‘अमरदान अलंकरण’ (उरई, उ०प्र०) 4 – अखिल भारतीय संस्कार-भारती द्वारा ‘राष्ट्रीय कला-साधक’ की उपाधि व सम्मान। 5 – उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पं० विष्णुकान्त शास्त्री और टी०वी० राजेश्वर द्वारा सम्मानित। 6 – म०प्र० के राज्यपाल डॉ० बलराम जाखड़ द्वारा सम्मानित

अनेक छोटी-बड़ी संस्थाओं द्वारा सम्मानित पद :

1 – अध्यक्ष, संगीत गुरुकुल एवं कला-शोध-संस्थान दतिया (म०प्र०)

2 – संस्थापक एवं सर्वेक्षण समिति सदस्य, जिला पुरातत्त्व संघ, दतिया

3 – पर्व मंत्री एवं अध्यक्ष, दतिया ज़िला साहित्य परिषद्

4 – आजीवन सदस्य, ‘भारतीय सांस्कृतिक निधि’ (Intach)

5 – सह-संयोजक, ग्वालियर चैप्टर और दतिया अध्याय (Intach)

अप्रकाशित रचनाएँ:

1 – मधुकर-शतक (बुन्देली चौकड़ियों का संग्रह)

2 – एकाक्षरी कोश (एकाक्षर वाले शब्दों का कोश)

3 – षोडशोपचार-पद्धति (संस्कृत)

4 – अष्टोत्तरशतपदी (संस्कृत)

5 – तबला स्वतन्त्र वादन (बुन्देली शैली का तबला-वादन)

6 – बुन्देली लोक-गीतों का संगीत-शास्त्रीय विवेचन (शोध निबन्ध)

7 – गुजर्रा शिला-लेख का लिपिशास्त्रीय अध्ययन (शोध-निबन्ध)

8 – ‘अगर चल सको तो’ हिन्दी के देशभक्ति-पूर्ण गीतों का संग्रह

9 – दतिया की समाज-गान-परम्परा (शोध-निबन्ध)

10 – इष्टसिद्ध पखावजी-कुइँसिंह (शोध-निबन्ध)

11 – चार मौसम (हिन्दी-गीतों का संग्रह)

12 – अधिराज (उपन्यास)

13 – दोषी कौन (उपन्यास)

14 – मेरी कहानियाँ (कहानी-संग्रह)

15 – मंचीय नाटक (एकांकी नाटक-संग्रह)

16 – श्री विद्यानित्याह्निकम् (सम्पादित)

इत्यादि बहुत-से शोध-निबन्ध और रचनाएँ प्रकाशित-अप्रकाशित हैं। आकाशवाणी की वार्ताएँ तथा बुन्देली वाद्यों पर सीरियल भी प्रसारित हुआ है।

महेश कुमार मिश्र जी की लिखित बाल भारती हमने कक्षा 1 में पढ़ी थी जिसमें विद्यार्थियों के लिए कालजयी रचनाये दिन निकला, माँ खादी की चादर दे दे, अम्मा और झूल भैया झूल सम्मिलित थी।

धन्यवाद आदरणीय