Vivek Mishra समकालीन कथा साहित्य में एक महत्वपूर्ण नाम हैं। गहरी संवेदना के साथ अपने चरित्रों और परिस्थितियों से जुड़कर, अपनी अद्भुत किस्सागोई के साथ कहानी कहने की वजह से हिंदी कथा जगत में उनकी एक अलग पहचान है। उनकी कहानियां यथार्थ का वो रंग दिखाती हैं जो आम तौर पर आज की कहानियों में नहीं दिखाई देता। वह अपने अनूठे शिल्प में समाज के कई अनछुए सत्य हमारे सामने लाते हैं।

श्री विवेक मिश्र का जन्म बुंदेलखंड के झांसी शहर में 15 अगस्त 1970 को हुआ। उनकी कई कहानियों में बुंदेलखंड का लोकेल भी एक चरित्र की तरह सामने आता है।

श्री विवेक मिश्र के तीन कहानी संग्रह- ‘हनियाँ तथा अन्य कहानियाँ’, ‘पार उतरना धीरे से’ एवं ‘ऐ गंगा तुम बहती हो क्यूँ?’ तथा एक चयनित कहानियों का संग्रह ‘ निशां चुनते चुनते ‘ एवं एक उपन्यास ‘डॉमनिक की वापसी’ प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी कई कहानियों का बांग्ला और अंग्रेज़ी में भी अनुवाद हुआ है। उनकी चर्चित कहानी ‘थर्टी मिनट्स’ पर इसी नाम से फिल्म बन चुकी है। इस समय वह दो फीचर फ़िल्मों की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं।

उन्हें कहानी ‘कारा’ के लिए ‘सुर्ननोस-कथादेश पुरुस्कार’, कहानी संग्रह ‘पार उतरना धीरे से’ के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का ‘यशपाल पुरस्कार’, कहानी ‘और गिलहरियां बैठ गईं’ के लिए रमाकांत स्मृति पुरस्कार 2016 ‘ और उनके पहले उपन्यास ‘डॉमानिक की वापसी’ के लिए किताबघर प्रकाशन का ‘जगत राम आर्य स्मृति सम्मान’ और कथा यू.के. का ‘इंदु कथा सम्मान’ मिल चुका है।

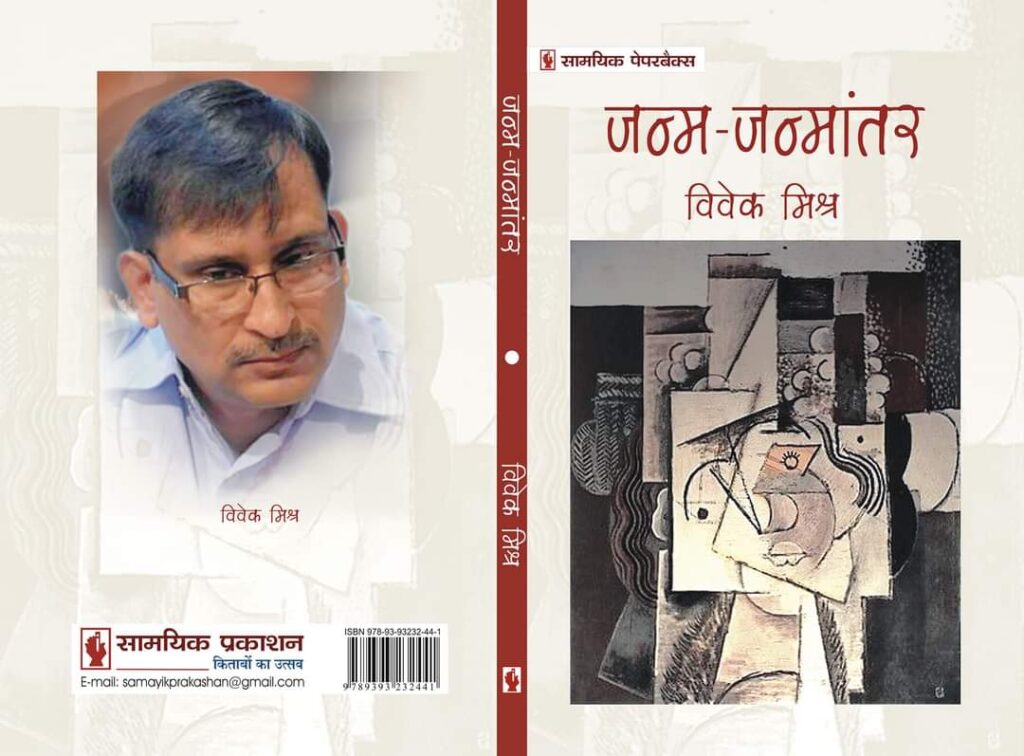

विवेक मिश्र इस समय एक पूर्णकालिक लेखक हैं और हाल ही में उनका नया उपन्यास ‘जन्म – जन्मांतर’ सामायिक प्रकाशन दिल्ली से आया है।

ज़िंदगी में कुछ हादसे आसमान से ज़मीन की ओर लपकती बिजली की तरह होते हैं. वे किसी अभागे के सिर पर आफ़त की तरह गिरते हैं. ये जिसके सिर पड़ते हैं, उसे राख़ कर देते हैं,…और राख़ से जी उठने की ताक़त और कला सबके पास नहीं होती।

दुनिया में इस तरह कितनी ही ज़िंदगियाँ पलभर में जलकर धुआँ हो जाती हैं और किसी को पता भी नहीं चलता. …और ऐसे हादसों को अपनी आँखों से देखने वालों के पास भी, बस इतना ही वक़्त होता है कि वे इसे देखें और एक आह भरकर रह जाएं।

…पर एक किस्सागो जो अतीत का भेदी और छपी हुई तारीख़ का दुश्मन होता है, वह हमेशा इन हादसों से उठी धूल, इनमें ख़ाक हुए लोगों की मिट्टी को ढूंढ़ता है. वह इसी मिट्टी में से बनती-बिगड़ती आवाज़ें सुनता है, उसी की आहों और कराहों को, उनके बीच की चुप्पियों को समेटकर किस्सों की दुनिया खड़ी करता है, पर हर किस्सागो में बातों को अपनी एक ख़ास तरतीब देने की खब्त भी होती है, जबकि हक़ीकत में हादसे कभी उस तरतीब में, उतने सलीके से नहीं घटते जैसे कि वह आपको सुनाता है, या सुनाना चाहता है।

अपने दूसरे उपन्यास ‘जन्म – जन्मांतर’ में जो किस्सा लेकर मैं आपके पास आया हूँ, इसके बनने की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, इसको बुनने के लिए शुरू में मैंने अपनी तमाम जानी-समझी तरकीबें लगाईं पर इसको कहने के लिए उनमें से कोई भी कारगर साबित नहीं हुई और इसीलिए अपने पहले उपन्यास ‘डॉमनिक की वापसी’ के बाद इसे आने में सात साल लग गए।

क्योंकि जब भी मैं इस किस्से से जुड़ी घटनाओं की गिरफ़्त में होता, तो न तो मेरी पुरानी तरकीबें इससे आज़ाद होने में मेरी मदद करतीं और न ही इसके भीतर एक जगह से दूसरी जगह जाने में, इसे समझने और इससे बाहर निकलने की कोशिश में मेरे किसी काम आतीं। कई बार मैं इस किस्से के किरदारों से उलझ पड़ता, कई बार इसके भीतर के हालात से झुंझला जाता।

कुछ समय बाद एहसास हुआ कि दरसल यहाँ मुश्किल- यह किस्सा, इसमें आए तमाम मोड़, या इसके किरदार नहीं हैं, बल्कि मेरे भीतर किसी किस्से को बयां करने के लिए पहले से घर किए बैठी एक तरतीब, एक किस्सा कहने का सलीका ही है और वो कहन का तरीका ही दरसल मुझे उलझाए हुए है।

तब लगा कि अगर मुझे इस किस्से को लेकर, या कहूं कि इस हादसे को लेकर, इससे बाहर निकलना है तो इसे अपनी तरतीब देने की बजाय, इसकी बेतरतीबी को, इसकी घटनाओं के औचकपन को, उससे पैदा हुई अविश्वसनीयता को स्वीकार करना होगा, और यक़ीन मानिए जैसे ही मैंने इसे इसके अपने रूप में स्वीकारा, इसने न केवल मुझे अपने भीतर और गहरे जाने का रास्ता दिया बल्कि उस लपक का चश्मदीद बनाकर उसे अपने साथ लेकर आप तक पहुंचाने की राह भी दिखाई।

फिर तो जैसे अकेला मैं ही नहीं था जो किस्सा कह रहा था, इसमें अलग-अलग जगह की मिट्टी, अपने समय से उठकर बातें करने लगी। किरदार ख़ुद अपने दुःख-दर्द, अपनी आपबीती, अपनी कहानी बयां करने लगे।

यह महज एक किस्सा नहीं है, एक हादसा ही है, एक पूरी सदी का दुख है जो चन्द किरदारों के दिलों में सिमट आया है। आप भी अगर इसे अपनी पहले की तैयारी को भूल कर, दिल से पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं इसमें अपने दुखों का कोई टुकड़ा भी सुलगता, चीसता पाएंगे।

– विवेक मिश्र

हमारे समय के सुपरिचित, महत्वपूर्ण लेखक विवेक मिश्र का एक संक्षिप्त आत्म-परिचय इस उपन्यास में ही मौजूद है – ‘अतीत का भेदी और छपी हुई तारीख का दुश्मन’ । कहना होगा कि उपन्यास हर पन्ने पर इसकी तस्दीक करता हुआ चलता है ।

अपने पुरस्कृत, बहुप्रशंसित पहले ही उपन्यास ‘डोमिनिक की वापसी’ से हिंदी कथा जगत में एक अनूठी पहचान अर्जित कर चुके विवेक मिश्र का यह दूसरा उपन्यास है । लेकिन दरअसल इसे सिर्फ एक ‘उपन्यास’ या ‘एक और उपन्यास’ कहना एक अधूरा कथन होगा, भ्रान्तिमय भी । इसलिए कि जब हम इसके भीतर उतरते, कथा के संग चलते, उसके ‘विषय’ या ‘यथार्थ’ या ‘सत्य’ को टोहने की कोशिश करते हैं, चंद ही पलों या पन्नों के बाद रचना के पाठ और विवेचना और मूल्याङ्कन के हमारे मानदंड और औजार धरे रह जाते हैं ।

इस किताब या रचना या उपन्यास, जो भी कहें – को पढना कांच की किरचों पर चलने सरीखा है – लेकिन रिसते लहू के बावजूद कहीं रुकना, रोकना संभव नहीं होता । शुरुआती पन्नों में ही हम इस विकृत, बर्बर, बेरहम, शेखी में गर्क, हिंसा में सने समय के इशारे और खरोचें और निशान देख सकते हैं । जो नयी नृशंसताएँ और त्रासदियाँ वक्त की हांडी में खदबदा रही हैं, चाहें तो वह ‘सुन’ भी सकते हैं ।

जब तक हम इन इशारों, निशानों और आवाजों की शनाख्त और अपने लिए उनका ‘अर्थापन’ करें … कथा देश, काल, जीवन, ‘होने’-‘न होने’ के बीच की लकीर और साथ ही कल्पनाशीलता की भी हदें तोडती हुई, लम्बी दूरी के मारक रॉकेट की तरह, दुनिया के, जीवन के, ‘अस्ति’ के दूसरे छोर तक चली जाती है – एहसास कराती हुई कि वह सम-काल से सम्बद्ध होते हुए भी जैसे एक अलग कायनात है जिसके अपने ही ग्रह-उपग्रह, अपने ही सितारे और दायरे हैं । रचना एक नई पठन-विधि और उसमें आये ‘यथार्थ’ के अवगाहन के एक नए तरीके की मांग करती है और उसकी हकदार है ।

अख़बारों में भूले भटके ‘छुप’ कर (‘छप’ कर नहीं ) चली आने वाली ख़बरों के मुताबिक़ कहीं दूर निर्जन, वीरान जगहों में, हमारे दृष्टिपथ से परे, लेकिन इसी देश और समय में – कंटीली तारों के पीछे धरती के बदनुमा गूमड़ों जैसी इमारतें उठ रही हैं । उनमें वे भूसे की तरह ठूंस दिए जायेंगे जिनके नामों या पतों में कोई ‘भूल’ या ‘गलती’ पाई जाएगी ।

शायद हिंदी की यह पहली रचना गिनी जाएगी जिसमें, सन्नाटे या चुप्पी में एक चीख की तरह, उन भयावह इमारतों, ‘डिटेंशन सेंटर्स’ का उल्लेख आता है । लेकिन यह हैबतनाक मंजर कहीं शून्य से नहीं आया, पहली बार प्रकट नहीं हुआ । यह एक दु:स्वप्न का दोहराव है और यह भयावह पल अपने ही जैसे अनगिनत पलों की अनुक्रमिकता में घुला हुआ है । यह कहने के लिए इतिहाससजग, कल्पनाप्रवण लेखक कथा के एक धागे या सिरे को तक़रीबन एक सदी पूर्व के व्यतीत समय में, एक दूसरे मुल्क में ले जाता है ।

इसके लिए वह जिस तरीके या युक्ति का (‘पूर्वजन्म’ की धारणा) इस्तेमाल करता है, वह आधुनिक कथा के लिए कुछ अप्रत्याशित है । ‘पूर्वजन्म’ या ‘पुनर्जन्म’ हमारे देश में एक प्राचीन धार्मिक विश्वास है, जिसका अनेक ऐसे विश्वासों की तरह, वैज्ञानिक आधार या तर्कनिष्ठ प्रमाण नहीं । इस उपन्यास में वह, उससे जुडी धारणाओं और प्रत्ययों या तत्वमीमांसा से पृथक, सिर्फ एक कथा-युक्ति है – स्थूल वास्तव को भेद कर सूक्ष्म सच्चाई या ‘सार-तत्त्व’ तक जाने, ‘तत्काल’ को अतिक्रमित करने, दृष्ट का पर्दा हटा कर अदृष्ट तक पहुँचने की ।

उपन्यास का कथ्य ( ‘हमारे समय को धीरे धीरे कस रहा बर्बरता का घेरा’ ) समकालिक है, कथा की ज़मीन इहलौकिक और भाषा का स्वर चिंतापूर्ण जिसे लेखक ने विगत और भवितव्य के बीच एक पतली तनी हुई रस्सी पर चलते हुए रचा है, सरलीकरणों और कोरे वर्णनों, दोनों से सावधानीपूर्वक बचते हुए ।

– योगेन्द्र अहूजा

वरिष्ठ कहानीकार

दिल्ली